【FAQ】ユーザーIDの共通性と一意性について

本ページでは、LINEのユーザーID(UID)がどのように発行・管理されるかについて解説します。

1. ユーザーIDが共通になるのはどのような場合ですか?

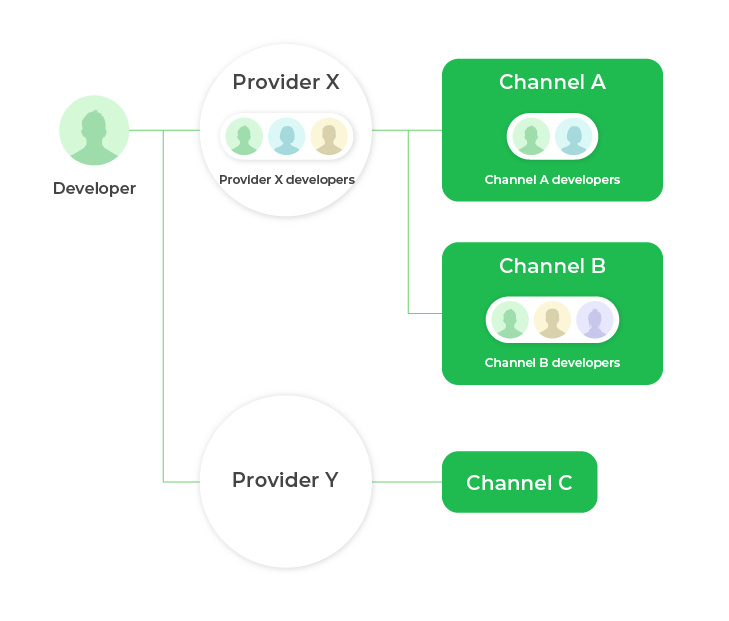

LINEのユーザーID(UID)は、同一の「プロバイダー」配下にある複数の公式アカウント間で共通化されます。

プロバイダーとは、企業・サービスなどの管理主体を表し、ここを一元化すると、同一ユーザーが各公式アカウントを友だち追加しても、同じUIDが割り当てられるという設計になっています。

例えば企業Aが「プロバイダーX」内で2つの公式アカウントを運用し、ユーザーBさんが両アカウントを友だち登録している場合、BさんのUIDは共通となるため、一人のユーザーとして横断的に管理できます。

同一プロバイダー内であれば、「ユーザーを一意に特定し分析やCRM施策に活かせる」という大きなメリットがあります。

2. ユーザーIDが異なるのはどのような場合ですか?

プロバイダーが異なる場合、同一のユーザーでもUIDは別々に割り当てられます。これは企業やサービス間でユーザー情報を直接共有しないための設計上の仕様です。

例えば、同じユーザー「湯島太郎さん」が「プロバイダーA」「プロバイダーB」それぞれの公式アカウントを利用する場合、それぞれで全く異なるUIDが発行されます。そのため、異なるプロバイダー同士では「同一人物」であると判定できません。

一度プロバイダーを分けて運用すると、ユーザーIDを後から統合するのは非常に困難です。今後の拡張性を考えると、可能な限り同一プロバイダーにまとめることをおすすめします。

3. 複数のLINE公式アカウントを運用する具体的シナリオ

企業Aの例(同一プロバイダー)

- ユーザーIDを共通化しやすい

- 横断的な顧客分析・マーケティングが可能

- 権限管理や運用ルールを適切に設定すれば大きなデメリットはない

企業Bの例(事業毎にプロバイダーを分割)

- ブランドや事業単位で運用・管理を独立させやすい

- ユーザーIDが事業ごとに別れてしまうので、横断的な顧客把握が難しい

- 後から統合するには条件が厳しく、コストや手間が大きくなる

プロバイダーを複数に分ける判断は、事業領域の完全分離が必要なケースなどに限定するのが無難です。誤って分散してしまうと、将来的なマーケティング施策や顧客データ活用の面で大きなハードルが生じます。

4. ユーザーID発行フローとプロバイダーの役割

ユーザーが初めてあるプロバイダー配下の公式アカウントを友だち追加・あるいはLIFF認証をすると、LINEプラットフォームからUIDが付与されます。同一プロバイダー内での別アカウント利用時には、同じUIDが再利用されます。

一方、別のプロバイダーにまたがった際には、全く異なるUIDが割り当てられるため、一貫したユーザー識別は行えなくなります。これが「UIDの共通性」と「一意性」の根本的な仕組みです。

プロバイダーは「企業・サービス単位の開発者アカウント」、

そこに紐づく公式アカウント(チャネル)同士ではUIDが共通化される、

という構造を理解することが重要です。

5. プロバイダーを増やす際の費用と運用コスト

プロバイダー自体を増やすことに直接の追加料金はありません。ただし、

運用する公式アカウントが複数になるほど、メッセージ配信プランや管理工数などのコスト

は増大します。特にユーザーIDが分散される場合、後のデータ統合が難しく、間接的な運用コストが膨れ上がるリスクがあります。

将来的な拡張性や

顧客データ統合の可能性を見据えたうえで、

できるだけプロバイダーを一元化して運用するほうが望ましいでしょう。

6. まとめ

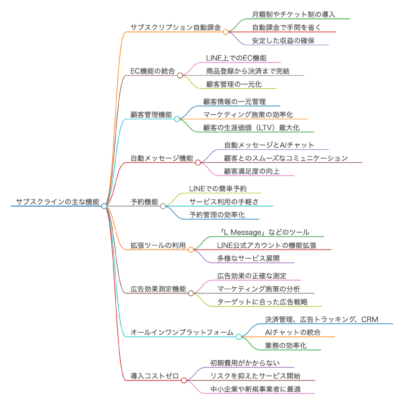

1社1プロバイダーの運用設計はメリットが大きく、サブスクラインの機能をフル活用いただくことが可能です。

「事業部が違うからプロバイダーを分けよう」と安易に考えがちですが、「将来のビジネス成長や顧客データの資産価値」を最大化するには、なるべく共通化したほうが得策となります。

ぜひ長期的な視野をもって設計してみてください。

ご不明点や設定サポートが必要な場合は、お気軽にご相談ください。

コメント